C言語でHashMapを実装する

皆さん、こんにちは。LP開発グループのn-ozawanです。

先週、遅めの夏季休暇を頂いて大阪万博に行きました。世界中の文化や芸術などを直に触れることができて、とても刺激的で楽しかったです。

本題です。

C言語でKeyValue型のデータストアが欲しいと思ったことはありませんか?JavaScriptやPythonでは言語レベルで用意してくれていますが、残念ながらC言語にはありません。今回はC言語でJava言語のようなHashMapを実装したいと思います。

目次

C言語でHashMap

ゴール

C言語でHashMapを実装します。HashMapはキーと値を設定(put)し、キーを指定することで値を取得(get)することができます。今回はサンプル程度なので、設定(put)と取得(get)のみを実装します。

HashMapの仕組み

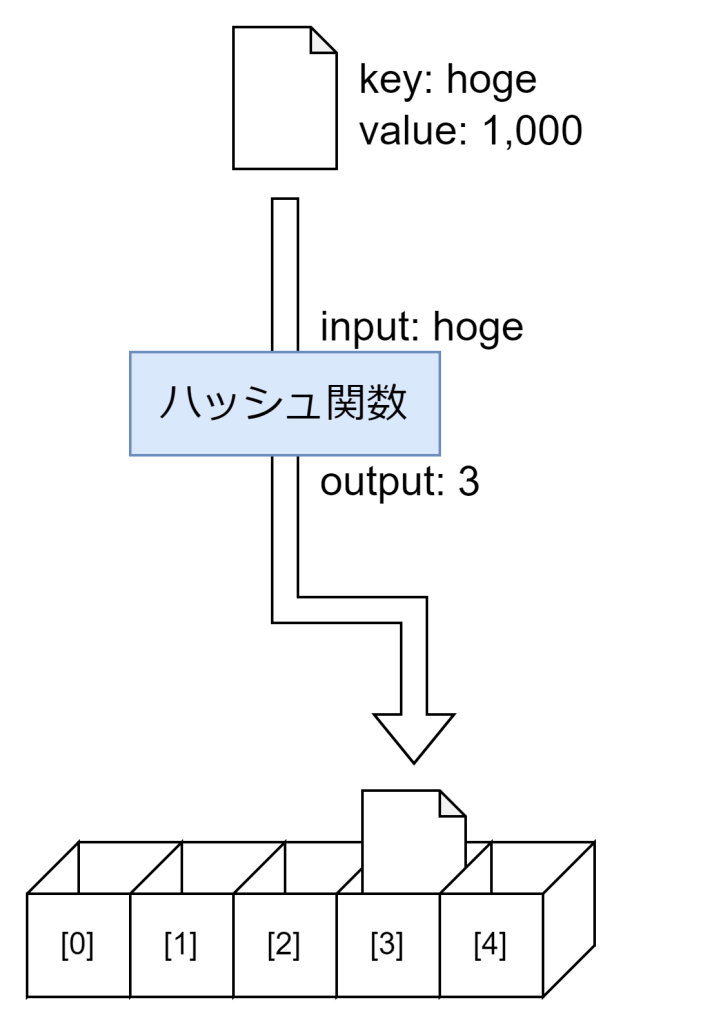

HashMapとは、ハッシュ探索の仕組みを利用したKeyValue型のデータストアです。Java言語であればArrayListに続いて非常にお世話になるクラスです。HashMapは内部に配列を保持しており、キーをハッシュ関数に通して格納先のIndexを求め、格納先のIndexにデータを格納します。

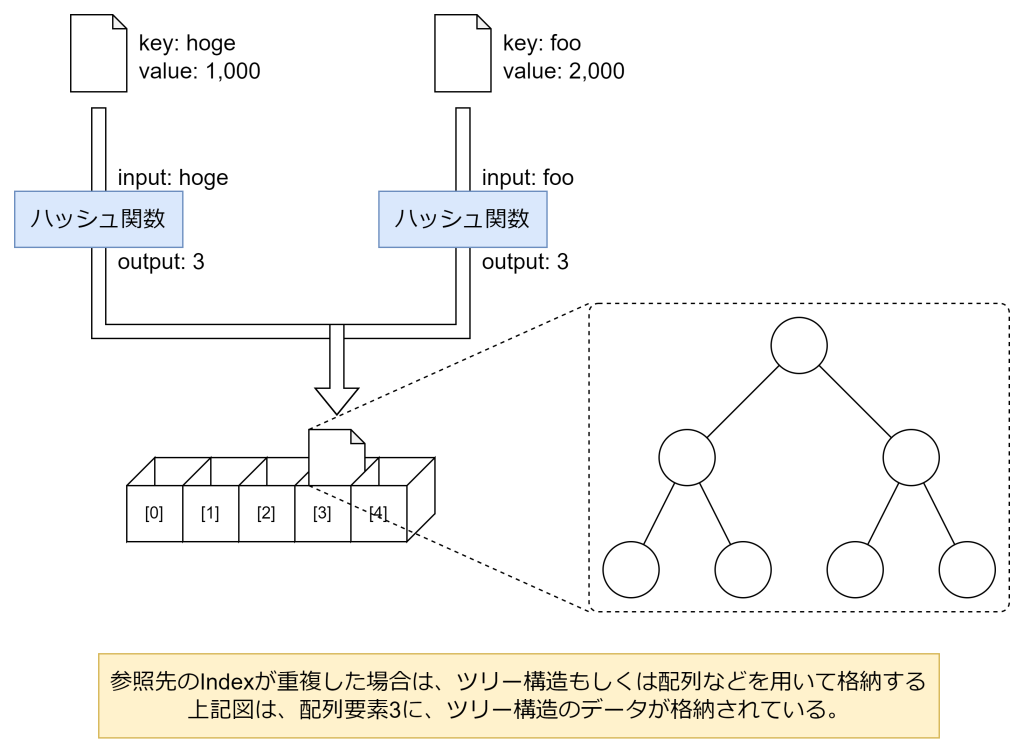

もし、格納先のIndexに、既に他のデータが格納済みの場合、ツリー構造もしくは配列などを用いて、同一Indexに複数のデータが格納できるようにします。

今回は、重複した場合には以前投稿したArrayListを利用します。

Mapインターフェース

まずはMapインターフェースを実装します。「インターフェイス?オブジェクト指向言語じゃないのに何言ってんだ?」と思った方は、過去に投稿した、C言語でオブジェクト指向プログラミング(1回目、2回目)を参照ください。

// メンバ変数

typedef struct _Map {

void (*Map_put)(struct _Map* map, const char* key, void* value);

const void* (*Map_get)(const struct _Map* map, const char* key);

} Map;

// メソッド

void Map_put(Map* map, const char* key, void* value) {

if (map && map->Map_put) {

map->Map_put(map, key, value);

} else {

printf("Map_put not implemented.\n");

}

}

// Map_getも同じように実装するコンストラクタとデストラクタ

HashMapのコンストラクタとデストラクタを実装します。

typedef struct {

char* key; // 文字列キー

void* value; // 値

} HashMapEntry;

typedef struct {

Map parent; // 継承: Map インターフェース

ArrayList** buckets; // バケット配列 (各要素は HashMapEntry を格納する ArrayList*)

int bucketCount; // バケット数

int size; // 要素数

int sizeOfValue; // 値1件のバイト数

} HashMap;

// コンストラクタ

HashMap* HashMap_new(int initialCapacity, int sizeOfValue) {

HashMap* map = (HashMap*)malloc(sizeof(HashMap));

if (initialCapacity < 8) { initialCapacity = 8; }

map->bucketCount = initialCapacity;

map->buckets = (ArrayList**)calloc(map->bucketCount, sizeof(ArrayList*));

map->size = 0;

map->sizeOfValue = sizeOfValue;

// オーバーライド

map->parent.Map_put = HashMap_put;

map->parent.Map_get = HashMap_get;

return map;

}

// デストラクタ

void HashMap_delete(HashMap* map) {

if (!map) return;

for (int i = 0; i < map->bucketCount; i++) {

ArrayList* bucket = map->buckets[i];

if (!bucket) continue;

for (int j = 0; j < ArrayList_size((List*)bucket); j++) {

HashMapEntry* entry = (HashMapEntry*)ArrayList_get((List*)bucket, j);

free(entry->key);

free(entry->value);

}

ArrayList_delete(bucket);

}

free(map->buckets);

free(map);

}設定(put)

キーと値を設定するメソッドを実装します。

// 負荷係数が 0.75 を超えたらリサイズ

#define HASHMAP_LOAD_FACTOR 0.75

// 設定(put)

void HashMap_put(Map* map, const char* key, void* value) {

HashMap* hashmap = (HashMap*)map;

if (!hashmap || !key) return;

// リサイズ判定

if ((double)hashmap->size / hashmap->bucketCount > HASHMAP_LOAD_FACTOR) {

HashMap_resize(hashmap, hashmap->bucketCount * 2);

}

// ハッシュ値を計算し、設定先のIndexを求める

// ハッシュ値はDJB2にて作成する。詳細は割愛。

unsigned long hash = djb2hash(key);

int index = (int)(hash % hashmap->bucketCount);

// バケットが無い場合は作成する

ArrayList* bucket = hashmap->buckets[index];

if (!bucket) {

bucket = HashMap_createBucket(hashmap->sizeOfValue);

hashmap->buckets[index] = bucket;

}

// バケット内に同じキーが存在するかどうかを確認して、あれば上書き

HashMapEntry* existing = HashMap_findEntry(bucket, key);

if (existing) {

// 既存値を上書き

memcpy(existing->value, value, hashmap->sizeOfValue);

return;

}

// 新規エントリ作成

HashMapEntry entry;

entry.key = (char*)malloc(strlen(key) + 1);

strcpy(entry.key, key);

entry.value = malloc(hashmap->sizeOfValue);

memcpy(entry.value, value, hashmap->sizeOfValue);

ArrayList_add((List*)bucket, &entry); // ArrayList が値コピー

hashmap->size += 1;

}

予め用意したバケット配列の要素数の75%を利用している場合、HashMap_resize()で配列を拡張してキーと値を入れなおします。

static void HashMap_resize(HashMap* map, int newBucketCount) {

ArrayList** oldBuckets = map->buckets;

int oldCount = map->bucketCount;

// 新しいバケット配列を作成

map->buckets = (ArrayList**)calloc(newBucketCount, sizeof(ArrayList*));

map->bucketCount = newBucketCount;

map->size = 0; // 再挿入で再計算

for (int i = 0; i < oldCount; i++) {

ArrayList* bucket = oldBuckets[i];

if (!bucket) continue;

for (int j = 0; j < ArrayList_size((List*)bucket); j++) {

HashMapEntry* entry = (HashMapEntry*)ArrayList_get((List*)bucket, j);

// ハッシュ値を計算し、設定先のIndexを求める

unsigned long hash = djb2hash(entry->key);

int index = (int)(hash % map->bucketCount);

// バケットが無い場合は作成する

ArrayList* newBucket = map->buckets[index];

if (!newBucket) {

newBucket = HashMap_createBucket(map->sizeOfValue);

map->buckets[index] = newBucket;

}

// 直接挿入

ArrayList_add((List*)newBucket, entry);

map->size += 1;

}

ArrayList_delete(bucket);

}

// 古いバケット配列を解放

free(oldBuckets);

}

コード中にあるHashMap_createBucket()とHashMap_findEntry()は以下の通りです。単純にArrayListを作成、探索しているだけです。

static ArrayList* HashMap_createBucket(int sizeOfValue) {

ArrayList* list = ArrayList_new(sizeof(HashMapEntry));

return list;

}

static HashMapEntry* HashMap_findEntry(ArrayList* bucket, const char* key) {

if (!bucket) return NULL;

for (int i = 0; i < ArrayList_size((List*)bucket); i++) {

HashMapEntry* entry = (HashMapEntry*)ArrayList_get((List*)bucket, i);

if (strcmp(entry->key, key) == 0) return entry;

}

return NULL;

}

取得(get)

キーから値を取得するメソッドを実装します。

const void* HashMap_get(const Map* map, const char* key) {

HashMap* hashmap = (HashMap*)map;

if (!hashmap || !key) return NULL;

// ハッシュ値を計算し、取得先のIndexを求める

unsigned long hash = djb2hash(key);

int index = (int)(hash % hashmap->bucketCount);

// バケットを取得

ArrayList* bucket = hashmap->buckets[index];

if (!bucket) return NULL;

// バケット内を探索してあれば返却、なければNULLを返却

HashMapEntry* entry = HashMap_findEntry(bucket, key);

if (!entry) return NULL;

return entry->value;

}動作確認

では実際に使ってみましょう。

void process(Map* map) {

// 設定

int v1 = 10, v2 = 20, v3 = 30;

Map_put(map, "apple", &v1);

Map_put(map, "banana", &v2);

Map_put(map, "cherry", &v3);

// 上書き

int v2b = 200;

Map_put(map, "banana", &v2b);

// 取得

const int* gv1 = (const int*)Map_get(map, "apple");

const int* gv2 = (const int*)Map_get(map, "banana");

const int* gv3 = (const int*)Map_get(map, "cherry");

const int* gv4 = (const int*)Map_get(map, "missing");

// 結果表示

printf("apple=%d banana=%d cherry=%d missing=%s\n",

gv1?*gv1:-1, gv2?*gv2:-1, gv3?*gv3:-1, gv4 ? "FOUND" : "NULL");

}

int main() {

HashMap* map = HashMap_new(8, sizeof(int));

process((Map*)map);

HashMap_delete(map);

return 0;

}

$ gcc *.c && ./a.out

apple=10 banana=200 cherry=30 missing=NULL

おわりに

本記事のソースコードでは、Indexが重複した場合は線形検索を行って値を取得します。しかし、これでは性能面で良くありません。一般的には赤黒木などのツリー構造にして効率よくデータを探索します。もし、暇な方は修正してみてください。

ではまた。

アイオス コーポレートブログ

アイオス コーポレートブログ