AI分野の問題 その1

皆さん、こんにちは。LP開発グループのn-ozawanです。

日本の国鳥は法律で定められておらず、日本鳥学会が国鳥としてキジを選定しています。これまで日本の国鳥はトキだと思っていました。

本題です。

いまや、今日の献立すら考えてくれるようになったAIですが、その発展の過程では多くの問題が議論されてきました。それらの問題の一部は、現在も議論が続いています。今回は、AI分野の研究で取り上げられている代表的な問題をいくつか紹介します。

目次

AI分野の問題

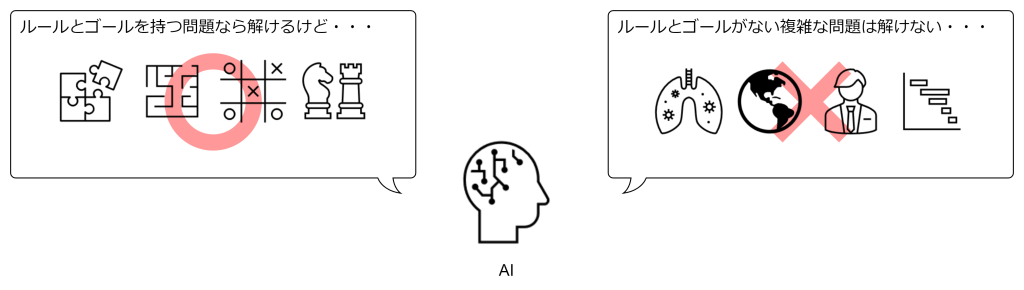

トイ・プロブレム

トイ・プロブレムとは、現実世界の複雑な問題を単純化した、AI研究における「おもちゃのような」課題のことです。これらはパズルやゲーム、迷路探索など、明確なルールとゴールを持つ問題が多く、AIのアルゴリズムや手法の検証に利用されます。

トイ・プロブレムは、第一次AIブーム(1950年代〜1960年代)において重要な役割を果たしました。当時のAI研究者たちは、チェスや迷路、定理証明などのトイ・プロブレムを対象に、推論や探索アルゴリズムの開発を進めました。これらの課題は計算機の能力でも扱いやすく、AIの進歩を示す成果として注目されました。しかし、現実世界の複雑な問題には対応できず、トイ・プロブレムでの成功が実用的なAIの実現には直結しないことが明らかになり、第一次AIブームは終焉しました。

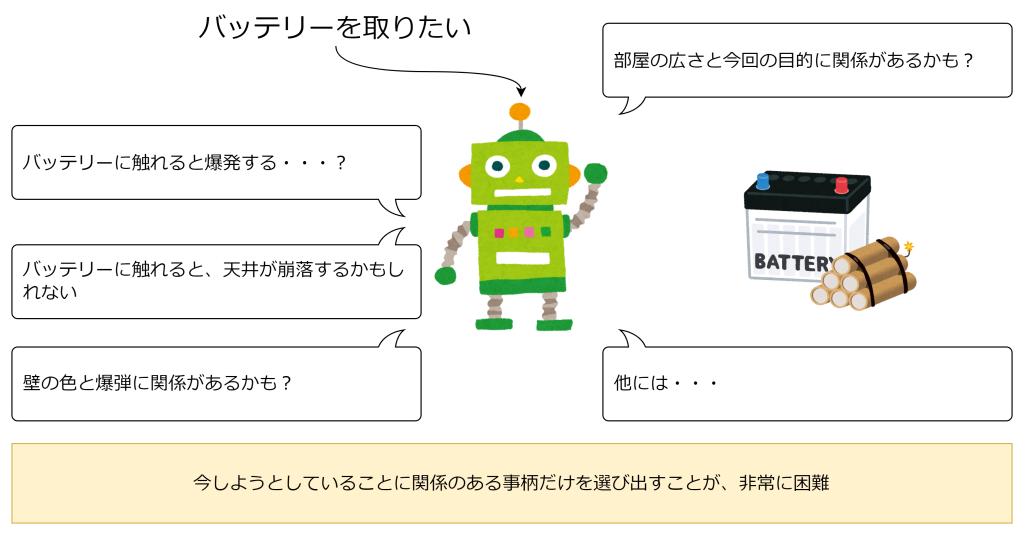

フレーム問題

フレーム問題とは、AIが現実世界で行動する際に、状況に応じて臨機応変に対応することが難しいという問題です。

現実世界では無数の事象が複雑に関係し合っています。その場で起きた事象に対して臨機応変に対処するためには、その無数の事象の中から、対処に必要な事象とそうでない事象を切り分けなければなりません。フレーム問題とは、「今しようとしていることに関係のある事柄だけを選び出すことが、非常に困難である」という問題です。

例えば、ロボットに、爆弾が取り付けられたバッテリーを取ってくるように指示したケースを考えます。ロボットは「バッテリーを取る」という行動の結果だけでなく、「バッテリーを取ることで爆弾も一緒に運ぶことになる」といった無数の副次的な影響も考慮する必要が生じます。先ほども述べた通り、現実世界では、どの事象が重要で、どの事象が無視できるのかを判断するのが非常に難しく、AIがすべての可能性を逐一検討・推論することは現実的に不可能です。

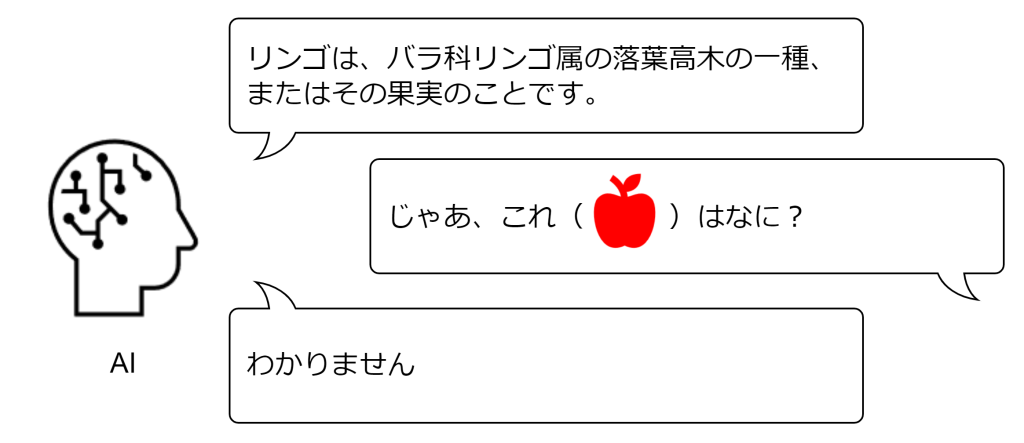

シンボルグラウンディング問題

シンボルグラウンディング問題とは、AIが扱う「記号(シンボル)」に意味を持たせることが困難であるという問題です。AIは「リンゴ」や「机」といった言葉を単なる記号として処理しますが、これらの記号が現実世界の対象や概念とどのように結びつくか(グラウンディング)が明確ではありません。

例えば、「赤く丸い、酸味のある甘い果物」であれば、人間はそれを「リンゴ」と認識します。しかし、AIは「リンゴ」を単なる記号でしか認識してないため、リンゴの特徴を与えても、それが「リンゴ」であると認識できません。もちろん人間がAIに学習させれば、AIは「赤く丸い、酸味のある甘い果物」を「リンゴ」と認識できるようになります。この問題は、AIが人間のようにその記号を自律的に理解し判断することが難しいことを示しています。

おわりに

ここ数年でAIの精度が向上し、私たちの生活や開発現場でもAIの活用が進んでいます。しかし、AIが人間のように振る舞うようになるには、まだ多くの課題が残されています。

ではまた。

アイオス コーポレートブログ

アイオス コーポレートブログ